断熱改修の効果について

シュミレーションが大事

1:現状を把握して弱点を知り、無駄を少なく効率的に予算配分を行う。

改修前の住まいを見て調べます。

今の状況を知ることが何よりも大切になります。

可能なら今回のように設計段階ではモニター温度計を複数ポイントに置かせていただきデータを取ります。

2:改善の目標(どのくらいの断熱をして、どのくらいの光熱費、室温になるのかをあらかじめ予想します。

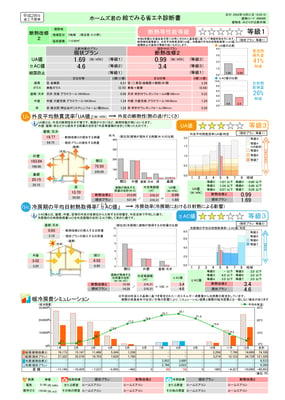

写真はソフトを使った断熱診断で現状の断熱レベルと改修後の目標を比較しています。

今回の断熱ポイントは

1:床下全面

2:屋根面全面

3:開口部内窓全カ所

壁は手を付けていません。

なぜならば壁の断熱改修はとても大変で、費用もかさむからです。

床下は30cm≧空間があれば床を壊すことなく施工できます。

屋根面・天井面も点検口からは入れれば天井を壊すことなく施工できます。

壁だけは内側又は外側の壁を撤去しないと断熱を入れ込むことができないのです。

当然また塞ぐことになるわけで壁改修はハードルが高いのです。

壁の面積は大きいので効果も大きくできればやりたいところですが、費用の問題がおおきく立ちはだかります。

この段階ではエネルギーコストの検討もしています。

断熱改修は健康面はもちろんですがエネルギーコストも改善します。

2:目標設定

断熱の厚さを変えたり、内窓のガラスの種類を検討しながら改善目標を決めます。

今回は現状の断熱性能のほぼ倍 UA値でいえば現状が1.69と出ましたのでこれを0.99まで向上させます。

埼玉県小川町は統計によると一番冷え込む時期で外気温は-4℃程度まで下がります。

その時、無暖房の朝7時の室温は今の性能だとLDKの室温は2.9℃ 寝室で3.9℃ 洗面では1.9℃の予想です。

これをそれぞれ

LDK:;2.9→6.2℃

寝室:3.9→8.8℃

洗面:1.9→5.2℃

まで向上させます。

無暖房での検討なので当然暖房器具の使い方でさらに暮らしやすくなります。

床断熱の向上は床の表面温度が上がり、肌が接する場所なので体感的に暖かくなります。また気密性も向上すすため外気の直接な影響を受けにくく湿度も上がる傾向になります。

より快適になります。

そのようなこともここでは検討しています。

続きます。2.22

archicraft

archicraft

コメントをお書きください