埼玉に暮らす。 3

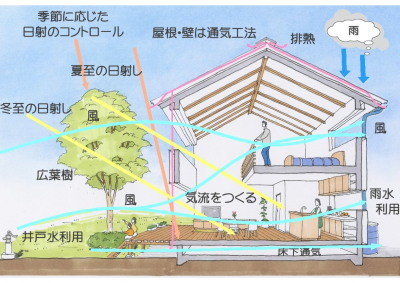

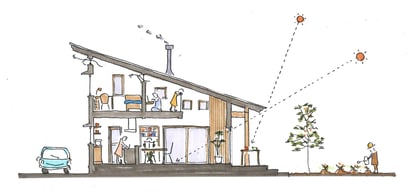

埼玉で暮らす時は風を抜くことが大切

風を抜く

ご存知のように埼玉県の夏は暑いです。

夏の過ごしやすさを考えることで埼玉での暮らしを少しでも快適にしたいと考えています。

湿度も高く蒸し暑くその上風も少ない。

快適に暮らすにはやっぱり工夫が必要です。

窓はあればいいというものでは無くて取り付ける位置や高さ、窓のタイプを考えて出来るだけ風通しや明るさを有効的に導きたいですね。

同じ埼玉でも地域により卓越風は変わります。

その地域でどんな風が吹くのか、周辺の状況により変わることももちろんありますが基本を抑えることは初期計画で大切です。

たとえばさいたま市の夏を調べてみましょう。

気象庁のHPから重要な気象情報が得られます。

近年の夏のデータを見てみると

7月: 卓越風=東の風平均1.6m

8月: 卓越風=南の風平均1.7m

ちなみに冬は

2月: 卓越風=北北西2.3m

3月: 卓越風=北北西2.5m

同じ埼玉であっても1時間も車で走ると状況は変わります。

さいたま市から車で約1時間の鳩井山町のデータを見てみると

7月: 卓越風=東南東の風平均0.8m

8月: 卓越風=南南東の風平均0.8m

ちなみに冬は

2月: 卓越風=北西1.5m

3月: 卓越風=北西1.5m

風向から平均風速まで違いがよく分かります。

さいたま市で夏の風を呼び込むには東から西に抜ける窓、南から北に抜ける窓が有効なのが判ります。

また、鳩山町では東南東から南南東の開口部から風を入れ北北西方面に抜くことが優だとわかります。

風は抜け道が無いと抜けない。

風を抜く上でとても大切な条件があります。

1:「風は出口がないと入ってこない」

2:「風は下から上に向かう」

の2点です。

高さが大事!

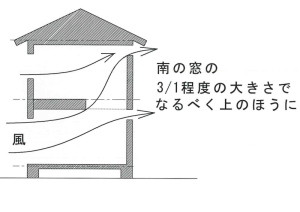

埼玉に暮らす2でお話したように、南の窓(風が入る窓)はなるべく大きく取ります。

それに対して、北側の窓(風が出ていく窓)は上記の2つの重要ポイントにもとづいて計画しますが、さらに具体的な考え方があります。

1:南の窓の大きさの1/3~1/2のサイズで検討する。

(入る窓より出る窓を小さくすると気流の発生する領域が拡がり、やわらかい風となります)

2:出る窓はできるだけ高い位置につける。

(気流は高いところに向かう:温度差により風速が上がる)

これさえ守ればかなり気持ちよく風が抜けます。

埼玉でもエアコン無しで過ごせるかも。

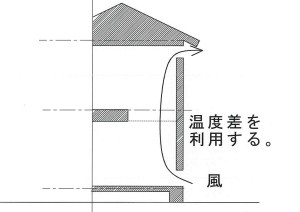

風が吹いていなくても気流は起こせる!

風の弱い風が吹かない日はどうしたらいいでしょう。

1つ方法があります。

気流です。

気流は低い位置から高い位置に向かい、重力換気ともよばれます。

温度差を利用しよう!

屋外に風が吹いていないとき、また、間取りによって、建物の大きさによって、通風上最適な南と北の窓の組み合わせができないときがあります。

そんなときには温度差を利用して気流を作ります。

「重力換気」 と言います。

重力換気のポイントは北面で高低差のある窓配置です。

北側上部に排気用窓を取り、同じ面で(階段・吹き抜けなど)できるだけ下(床面)に給気用の窓を取ります。

この窓の配置で起こる気流は、外が無風のときに有効に働きます。

屋外の風速が1.5m/s以下のときに実力を発揮するのです、これ以上の風速では、南からの通風に負けてしまいます。

窓の場所は(下窓)できるだけ建物周辺の日陰になる部分(できるだけ温度が低い部分)に設け、上の窓はできるだけ高い場所(温度も高い場所)に設けることにより、温度差・重力により気流が生まれます。

風が吹いていないのに家の中に風を感じる。なんだかいいじゃありませんか。

もちろんビュービュー吹くわけではありませんし、エアコンのような効果はありませんが自然をうまく利用することを楽しめる住まいをつくりたいと考えています。

archicraft

archicraft