薄味な暮らし パッシブハウスとスマートハウスの違い

「パッシブハウス」「スマートハウス」

住まいのつくり方に興味を持ち、出来るだけエネルギーを使わない暮らしがいいなと思い、いろいろ調べていくとこんな言葉にたどり着きます。

「パッシブハウス」「スマートハウス」

どちらとも快適で省エネな暮らしを実現するための建物の手法を言います。

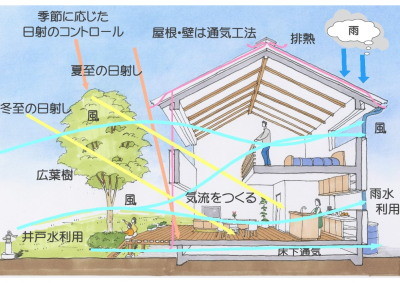

「パッシブハウス」は躯体の基本性能(耐久性・断熱性など)を高めるとともに地域の気候や敷地の特質を味方につけ、太陽光や風を有効に暮らしに取り入れ、設備機器の使用はできるだけ抑えるという考え方になります。

また、省エネ設備機器を使いこなし、室内に人工的な快適環境をつくるとともに省エネに暮らそうという考え方を「スマートハウス」 と呼び認知されてきています。

パッシブハウスのパッシブとは受動的、という意味で自然環境にある程度委ねた暮らしをするということです。

対してスマートハウスは「アクティブ=積極的」に設備機器を使いこなす暮らし方を言います。

どちらが優れているということではありません。

スマートハウスではエネルギーを見える化し、省エネ意識を高めていくことで環境負荷の少ない暮らしを目指しています。

住宅にまつわる補助金のあり方などを見ていくと国としては、省エネ設備機器を使いこなすスマートハウスを普及させたいように感じられます。

パッシブハウスは地域により立地条件により窓の位置や風の抜き方などが変りオンリーワンのつくりになりますが、スマートハウスは全国ほぼ同じ考えでつくることが出来ます。

大手ハウスメーカーなどは家電業界の後押しのもとに強力にスマートハウスを普及させているのが現状です。

パッシブハウスであろうとスマートハウスであろうと、目指しているのは同じこと、快適で省エネな暮らしの実現です。

パッシブハウスは云ってみれば自然に委ねる範囲が大きく、「薄味」な暮らしとも言えます。

自然環境による快適さは設備を使うときと違い「うっすらとした快適さ」なのだと思います。

素材本来の質感や微かな風に快適を感じられる「薄味」な暮らしになじむと体にも優しく環境にも優しい暮らしとなります。

この薄味の環境で快適に暮らすためには、人は動かなければなりません。

たとえば、衣類を着込んだり、窓を開けたり、カーテンを閉めたり、すだれを垂らしたり、布団を季節で変えたりです。

対してスマートハウスは設備優先ですのでスマホでコントロールできたり、多くのことは座ったまま自動で室内環境をコントロールできます。

どちらが良いとも言えないけれど

「薄味な暮らし」=パッシブハウス=人は動かないと快適にならない。

「濃味の暮らし」=スマートハウス=人は動かないで快適になる。

どちらが良いかは暮らしの価値観ですが、昔から使われてきた素材を大切にお使いたいと考えている私はパッシブハウスのほうがより人間的なのではないかと考えています。

3:メンテナンスフリーな住まいとは につづく

archicraft

archicraft